城市美學2.0 | 公共場域設計共創

嘉義市港坪運動公園 (競圖/決選)

DESIGN MOVEMENT FOR PUBLIC 2.0

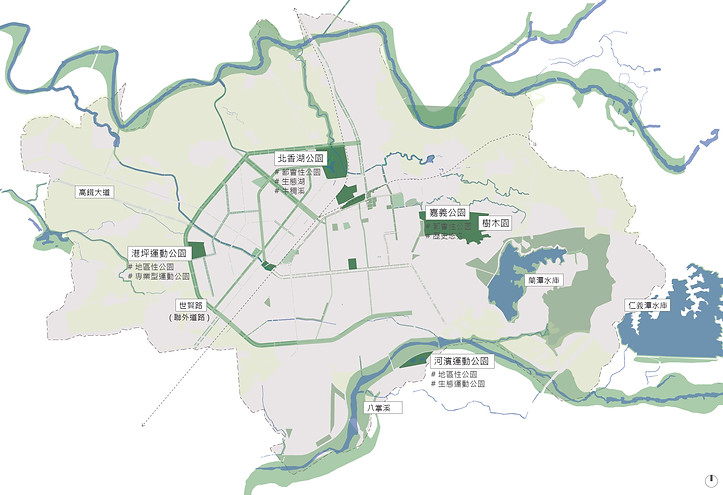

嘉義市港坪運動公園位於嘉義市西區,為市政計畫中重要的一環,西區的都會型態區域,以嘉義火車站為界,向外由雙外環都市計畫道路(世賢路、友愛路)與串聯其中的綠廊(金山路、大同路、四維路)與公園綠帶構成,而其中高鐵大道與中央排水幹線共構,是穿流進嘉義市的重要藍帶。

綜上所述,平衡東西區的都市發展是嘉義市都市發展得重要課題,除了完善交通路網,貫徹都市綠廊的規畫願景,港坪運動公園、與即將完工的西區運動中心,滿足市民綜合型的運動需求,使嘉義市運動活動生活化、普及化,因而扮演了平衡東西區發展的重要角色。

⊙ 概要 DESCRIPTION

主辦單位 | 財團法人台灣設計研究院、嘉義市政府

規劃地點 | 嘉義市西區港坪運動公園

使用機能 | 景觀規劃、建築雨遮系統

設計規劃時間 | 競圖 (決選階段)

合作團隊 | a. 設計規劃統籌整合:日衍建築

b. 調研、再利用:聯一設計、貳本規劃、諸羅設計、許家茵

c. 立面機構細部設計:工二建築

d. 景觀:豫青設計、陳妍瑄

e. 光環境設計:瓦豆We Do Group

f. 識別、指標系統:無制設計

g. 攝影紀錄:Studio Millspace

Design Commission /

Taiwan Design Research Institute, Chiayi City Government

Planning location /

New Taipei City, Yingge District, Tongqing Civic Activity Center.

Program /

Landscape Planning, Rain Cover Mechanism.

Design Period /

Competition ( runoff )

Cooperation Team /

a. Overall Planning and Coordination : HH2O Design Workshop + Architects.

b. Research and Reuse : Unione Design Studio, Urbanplant, Tirodesigners.

c. Detailed Design of Facade Mechanism : HII ARCHITECTS

d. Landscape : YU CHING DESIGN

e. Environment Lighting Design : WEDO Lighting

f. Identification and Indicator System : THEOUT

g. Photographic Record : Studio Millspace

『 我們認為,運動場域仍需契合「公園」最重要的核心價值,那就是能夠接納日常生活中各種活動,並且藉此帶動公共場域活化使用的流動感,也因此,除了聚焦在運動,我們同時也希望港坪運動公園的廣場能夠如同連續性的活動場景(Scenario),提供空間一連串活動敘事。 』

•嘉義市綠色生活交通網絡,落實人本理想。

從1943 年市區改正計畫圖,公園與綠園道構想已可見,當時日本政府不僅企圖將嘉義打造成為一座��觀光城市,更導入了公共空間、都市水綠的思維,在當年(或許即使現在)的台灣,都稱得上是一個對生活環境品質非常有企圖的構想,尤其在鐵路西側更以城市美學、綠色架構的思維訂下了都市發展的框架。

嘉義市運動相關場館的建置,大致可以分為三個階段:

1956-1963年間,地方人士有感於嘉義運動風氣之不足,而爭取建置運動場館,以提供選手訓練與籌辦全國性大型比賽,於是有了嘉義市立體育館的雛形。

1982年嘉義市升格為省轄市,資源整併連帶帶動了嘉義市的大型建設,包括更完善的運動設施,場館整修、重建、新建等,以及自1943年提出都市計畫的外環道路終於開闢完成。在這階段嘉義市的綠園道、綠廊串連公共開放空間的想法大致建置完成,暢通的道路網絡連通各種不同類型的運動場館,打下城市全民運動休閒很好的基礎。

2014年北香湖公園落成,並且全國的運動風氣與城市生活融合,成為國民重要的休閒活動。全國廣設國民運動中心,運動更加融入市民的日常生活,嘉義市也新增了更多運動中心,提供市民多元的運動選擇。

平衡東西區的都市發展是嘉義市都市發展得重要課題,除了完善交通路網,貫徹都市綠廊的規畫願景,港坪運動公園、與即將完工的西區運動中心,滿足市民綜合型的運動需求,使嘉義市運動活動生活化、普及化,因而扮演了平衡東西區發展的重要角色。

港坪運動公園興建於1994年,基地現址連同周邊的學校用地,在最初日治時期的都市計畫中,就已畫定為公園用地,在公園興建完成前,是有水圳及農路穿過其中的農田,周邊亦有多條糖業鐵路穿過。今日嘉義市聯外往國道一號的北港路,是一條古老的出城路徑,而鄰近基地的高鐵大道,則是部分由糖業鐵路紋理改建而成。

民國45年間,嘉義縣體育界人士為振興地方體育風氣,補救嘉義因缺乏體育場地而無法訓練選手的缺點,爭取興建體育場地培育人才及主辦省運動會,省政府遂逐年編列預算,直到民國52年首先興建田徑場及司令台、看台及修建棒球場,至此市立體育場雛型已成。

嘉義市於民國71年升格為省轄市,民國78年獲中央及省府撥款1億,補助重建市立體育館,該館於80年底拆除重建,於民國83年完工。在歷屆市長努力下,嘉義市向政府積極爭取運動場館改建及增建計有:田徑場、市立網球場、市立棒球場、港坪運動公園及園區體育館、東區體育館、運三慢速壘球場、河濱運動公園等,港坪運動公園因此興建。

港坪運動公園擁有可供國手訓練的專業滑輪場,園內設施設有:體育館、競速滑輪場、木球場、槌球場、足球場、硬地網球場、戶外籃球場、戶外簡易體適能區、戶外遊戲器區、廁所、自行車道、繞園健走步道。此外,公園亦有多種由市民自發性群聚產生的活動,如攀樹、直排輪、舞蹈、跆拳道、武術、瑜珈等,甚至每年固定在廣場舉辦的「科學168」活動,交織出嘉義市民充滿活力的風景。

都市尺度

|延續城市綠廊的重要樞紐與窗口

– 打開金山路囊底空間

金山路��底為公園既有停車場,高聳防風綠牆與灌溉溝渠將公園屏蔽為內聚空間,對應都市紋理則是一處關鍵未打通的重要樞紐。

規劃策略回應都市紋理應首要打開公園東南角封閉型停車場,重塑入口空間,成為收攝金山路綠廊的囊底空間,將人流與綠廊串聯入公園。

而『網球場』則重新定義為此一大型開放空間的空間核心亮點,圍網的高度成為金山路底的第二視覺焦點,未來透過圍網的改造搭配燈光設計,為金山路底帶來全新的流動亮點。

都市尺度

|對應西區門戶計畫的第一線

– 串聯世賢路綠色廊道

公園西側以灌溉渠及慢車道緊鄰世賢路,而世賢路為嘉義市邊界的重要環形綠廊(往南串聯至市立體育場周邊),寬闊舒適的連續線性綠蔭空間,為發展城市觀光與休閒運動的重要軸帶。

為使邊界上連續的綠園道與周邊公園綠地節點緊密發展,面對以速度感與車行為主的世賢路,本案中回應都市紋理的規劃策略應著重於破除邊界溝渠高差的人本空間引導串聯,並提升公園既有自行車的服務機能,衍伸設置問路資訊站或補水休憩空間等,定位公園西側為西區門戶計畫的第一線服務空間。

希望透過公園邊界與世賢路的空間縫補,將港坪運動公園的使用效益透過綠園道的自行車道系統,進一步串聯嘉義東西區日常生活軌跡以支持嘉義市市民休閒運動廣度,並進一步擴展城市觀光的光譜及強化公路進入嘉義市中心的門戶櫥窗。

社區尺度關係

|南端入口介面序列關係

– 對應金山路的軸線方向感與節點

移除東南角機車停車場,重塑入口節點

社區尺度關係

|館前廣場使用機能界定

– 對接場館大門與入口軸線節點的主次

碎化館前廣場的連續性鋪面,重新置入活動引子

社區尺度關係

|延續既有地景脈絡的空間氛圍

– 去蕪存菁的空間調整

梳理陳其寬建築師原配置與設計理念,延續既有空間序列,以現代手法調整空間組成,延續既有氛圍。

社區尺度關係

|對應大型活動的停車需求

減少機停後,整合文中5風雨球場周邊腹地為停車服務空間。

社區尺度關係

|館前廣場使用機能界定

– 對接場館大門與入口軸線節點的主次

散步動線、慢跑動線、目的性動線、廣場空間的秩序與方向感、場館服務車輛的進出動線調整。

人本空間尺度

|碎化大尺度無邊界的廣場

|碎化大尺度無邊界的廣場

|透過矩陣網格的配置手法置入活動空間

|營造舒適的步行路徑

/ 舞動 桃。城

日常的流動

公園一開始即已定位''運動''機能,試圖以古地圖回顧這塊基地的過去紋理,從1946年的日治時期都市計畫圖為當時尚未開發的火車站西側預留綠地空間,因此回到公園本身已運作20年的基本機能來檢視空間議題和可被操作優化的脈絡。

景觀配置操作先以都市尺度檢視該綠地在都市應提供的功能和生態角色等、再進一步進到公園景的與戶外空間的氛圍感受來回應命題本身出發,梳理現場空間型態氛圍所對應的課題。

/ 流動廣場

▲ 浮島

配置各種綠帶小島,大樹的綠蔭讓人能舒適停留與活動。

▲ 團聚

活動可以自然而然且舒適的發生在各個角落。

▲ 慢遊

流動性的引導式路徑,串連各個場館與活動區域。

▲ 綠廊

在原本偌大的廣場上,植入綠帶,連結大同路與北側8字型草原。

Scenario 1

/ 矩陣的嚴謹性、方向性(十字格、斜交格)

Scenario 2

/ 破除矩陣的秩序性與限制,以量體創造流動性

Scenario 3

/ 以地景的方式組成內部的活動圍塑,產生出各種行為

Scenario 4

/ 交集點可能就是樹的點位

Scenario 5

/ 一條最無為、自由的水文脈絡紋理

– 第一期 體育館前廣場

/ 育館前、後廣場、體育館側邊、金山路端點景觀整理。

– 第二期 港坪與遊憩地景整合

/ 球類設施周邊、原遊憩區域與港坪國小周邊介面地景整合。

– 第三期 西區門戶計畫串聯、金山路

/ 西區門戶計畫之延續、世賢路綠帶、動線系統串聯金山路停車系統統整。

|體育館前後廣場寬闊無邊際的尺度感,脫離人的日常使用尺度,加上低效率的綠化情形,對應大同路對向高樓層建築,使人感到安全感缺失與赤裸不適,而缺乏規律的目的性活動( 或運動) 與符合日常使用行為的物件佈設,逐漸構成一處寬廣卻枯槁無生氣的空蕩空間,諾大的聚集廣場成為過道空間。

|體育館後花園由陳其寬建築師刻意置入與前廣場開闊秩序相反的內聚迷幻空間,八字形的步道劃分左右為平坦草地與在一片平坦的嘉南平原中攏起的小丘,並以質感厚重的榕樹圍聚種植,以上帝視角形成內聚的地景、回到人的尺度是舒適的散步空間。

|列植式的林蔭廊道空間,塑造線性空

間的方向性與使用目的

|矩正式的林下休憩空間,衍伸原建築

設計的空間序列與相對秩序感

|獨植的聚焦與互動,停留或穿越的界

定,合理的樹穴大小增加林下層次

|樹間距的疏密與樹穴型態塑造光影變

化與使用活動介入

|北側馬賽克廣場

點亮馬賽克牆面,讓音樂會、社團成果發表會,皆可運用此背牆形成新的舞台背景,此處也是過度南側館前廣場到北側8字綠帶的節點,讓活動重新發生於此。

|南側館前廣場

藉由植栽的佈植與草丘的活動平台,把活動的流動性與生活感,帶入南側館前廣場,層級分層:無遮蔭步道-林蔭步道-林蔭廣場-草丘-新設雨遮,創造多樣活動可能發生的場域,試圖改善現況偌大且乾涸的廣場。

南側館前廣場|

藉由植栽的佈植分層:廣場-乾式噴泉-樹下遊戲空間-樹下路徑-棚架下空間。

/ 館前廣場現況課題

1.館前廣場機能不明

2.附屬構造物迭代複雜

3.體育館本體建物完整

/ 場所缺乏事件性

由整體的議題調查與需求分析可以察覺體育館前廣場較為空曠,沒有遮蔽及良好的活動空間規劃,機能不明等待填充,因此設計著重創造 體育館的延伸空間 用以新設構造物作為回應廣場的需求,創造出 流動性跟自然群聚的活動空間。

既有建物減法修舊如新

A 重現經典風華

A-1 港坪公園是由陳其寬建築師規劃設計,體育館位於公園的核心的位置,在配置上採用園林的概念,周圍的動線及建築的位置都呼應其核心概念。

A-2 本次調查分析體育館的外觀及雨遮現況良好,為了維持建築的比例及整體性,建議以雨遮外觀及天花材質更新的手法搭配照明設計的手法處理,重點重新塑造明亮友善的體育館入口意象。

A-3 由整體的議題調查與需求分析可以發現體育館前的廣場較為空曠沒有遮蔽及良好的活動空間規劃,設計上讓雨遮作為體育館的延伸回應廣場的需求創造出流動性跟自然群聚的活動空間。

1.

延續景觀矩陣的概念,

串連活動的節點。

3.

活動尺度導入,

產生不同厚度的遮蔽空間

置入新設施開展新領域

B 空間質變

B-1 呼應陳其寬建築師在公園規劃的遊園路徑,設計上我們嘗試用不同景觀物件置入公園的廣場之中,擾動原本的線性配置讓空間產生流動性,用物件創造出新的移動路徑。

B-2 利用景觀物件的錨定讓地景傢俱及雨遮的搭配,使用者可以創造適合自己活動的空間。

2.

呼應水文意象的意象,

構成連續性的廊道空間

4.

利用新的公園軸線,

分割出虛實空間。

「觀察」

以陳其寬建築師所設計之倒傘薄殼涼亭,用以帶入空間物件之契機。

「在地」

擷取其構造形式,融合遊園感拆解出基礎單元,

以單元為主,開展新不定向曲線的空間場域。

「再現」

透過新廣場秩序架構出體育館延伸空間,與在地

歷史水文共生,導入新物件,創作新廣場動線及

自然群聚空間。

① 雨遮由不同大小物件聚合分散,形塑不同尺度的空間

② 雨遮的開口及落水細部呼應地面紋理,利用雨遮上的水流入地景,再現水文的路徑

③ 蕈狀結構再現公園內既有倒傘雨棚的設計語彙

④ 構造方式以矩陣分佈做作為雨遮與地景之間的過渡

這座指標以圓弧形的地景為靈感,融合夜間燈光設計,呈現出光影交錯的美感。透過獨特的曲�線設計,突顯自然地形之美,同時以燈光點綴其間,營造出富抽象性之夜間景觀。其曲線造型具有引導性,指引人們前行,象徵著探索與發現的旅程。這座指標不僅是地標,更是一種藝術品,將美學與功能性完美結合,成為運動公園夜間的獨特風景。